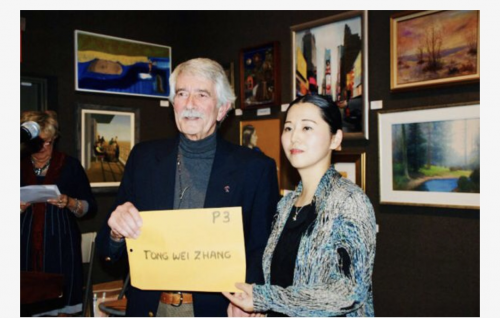

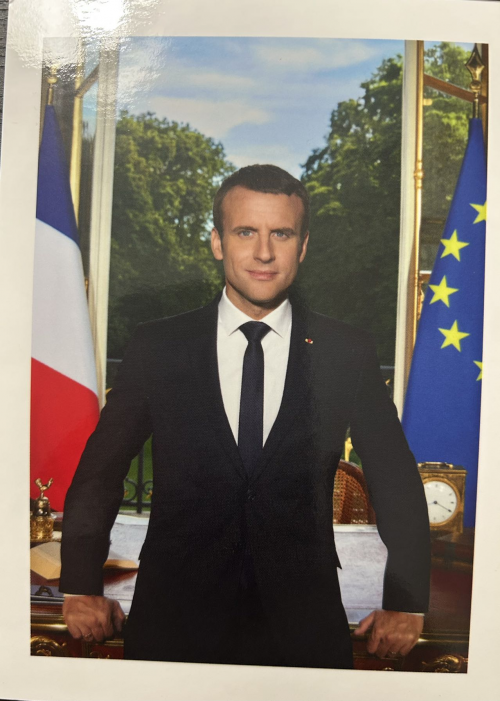

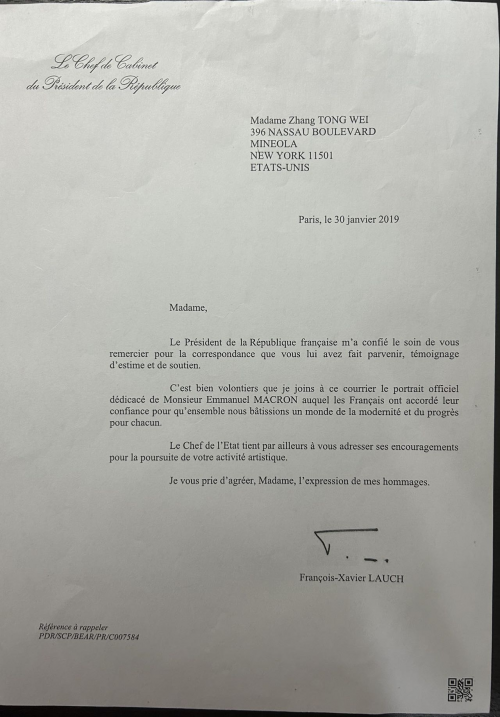

当法国总统马克龙的亲笔信函越过大西洋的浪涛,轻轻落在纽约长岛画院的橡木书桌上时,信笺边缘那枚烫金的爱丽舍宫徽章,正与墨迹未干的字句共振——"请继续以艺术为桥,联结世界和平"。这不仅是一位国家元首对华人女画家的郑重礼赞,更映照出一种穿透文化壁垒的精神力量。从济南小巷里执起画笔的少女,到联合国认证的"文化和平使者",张彤卫用三十载艺术人生熔铸的传奇,恰似她画布上的光影:以东方为基,向世界延展,最终在人类共通的情感里,点燃一簇不灭的火焰。她目前担任海外华人文联主席、海外亚裔美术家协会会长、纽约艺术家学会会长、世界女画家协会会长,纽约长岛画院院长等重要职务。

一、从泉城到世界:一位艺术赤子的破壁之路

上世纪九十年代初的济南,梧桐树影还未染上全球化的烟尘,二十出头的张彤卫已在画板上勾勒出"看世界"的轮廓。当她攥着用全家积蓄换来的机票,在肯尼迪机场的落地窗前第一次望见纽约的天际线时,行李箱里装着的不只是狼毫与油彩,还有一叠用娟秀字迹批注的《芥子园画谱》。在纽约大学的画室里,她白天临摹达芬奇《最后的晚餐》中衣纹的褶皱,指尖反复摩挲那些文艺复兴时期的笔触,仿佛要从古老的画布上汲取跨越时空的灵感;夜晚便揣着速写本钻进地铁,将流浪汉冻得发红的指节、华尔街精英紧蹙的眉头,都化作纸上跃动的线条,让城市的脉搏在笔尖流淌。

哈佛大学艺术学院的图书馆,藏着她无数个与星光为伴的夜晚。她将《韩熙载夜宴图》的游丝描投影在塞尚的静物画上,看东方的灵动与西方的厚重如何在光影里对话。松节油的气味浸透衣衫时,她终于淬炼出独属于自己的表达:用中锋用笔的凝练勾勒人物风骨,以印象派的色块铺陈情感纵深,让墨色的晕染与油彩的堆叠在画布上共舞,仿佛东西方艺术在她的笔下完成了一场跨越千年的握手。这种独特的艺术语言,像一把钥匙,为她打开了西方艺术界的大门。

当首位国家元首凝视着肖像中自己鬓角那缕不易察觉的白发,忽然红了眼眶:"你不仅画了我的脸,更画了我藏在皱纹里的故事。"这句喟叹,成了她"肖像皇后"美誉的最佳注脚。三十年来,上千幅元首与名人肖像从她笔下诞生,每一幅都是一场跨越文明的深谈:为曼德拉画像时,她让非洲草原的金合欢树影在背景晕染,仿佛能听见远方的风穿过树叶的沙沙声;为撒切尔夫人创作时,特意在铁娘子的眉峰处留一道柔和的弧度,让坚硬的政治外壳下露出一丝女性的温情。这些作品不仅悬挂在各国政要的办公室,更成了文明互鉴的使者,让世界看见东方艺术的温度。

二、以艺术为刃:劈开偏见,播种和平

2016年美国奥杜邦艺术家协会的颁奖现场,当评委举起那幅《白菜》时,全场的呼吸仿佛都凝固了。工笔重彩描绘的白菜叶片上,叶脉间竟藏着不同肤色孩童牵手的剪影——"百财"的谐音之外,是创作者对世界大同的深情隐喻。叶片的脉络如江河般蜿蜒,将孩子们的身影串联成一个整体,仿佛在诉说着人类命运共同体的美好愿景。最终,这幅融合东方哲思与普世情怀的作品,以全票摘得"美术界奥斯卡"金奖,张彤卫成为首位获此殊荣的华裔女画家。站在领奖台上,她举起奖杯的手稳健而有力:"艺术从不是孤芳自赏的阁楼,它该是照亮偏见的火把。"

这句誓言,化作了她此后十年如一日的长征。作为联合国文化和平使者,她的"世界和平画巡展"足迹遍布三十余个国家。在耶路撒冷的展厅里,阿拉伯书法的曲线与希伯来纹样的几何美在画布上交织,像一曲无声的和解之歌,化解着历史的隔阂;在科索沃的废墟美术馆,她让塞尔维亚儿童与阿尔巴尼亚儿童共握一支画笔,在断裂的墙垣上绘出衔着橄榄枝的和平鸽,颜料顺着孩子们的指尖滴落,在尘埃里开出彩色的花,象征着希望在废墟上重生。

今年5月纽约长岛公共图书馆的巡展上,四幅蕴含东方禅意的和平主题画作被收藏家争相订购。有人为《晨雾中的鸽子》出价百万,画中晨雾朦胧,鸽子的翅膀带着微光,仿佛要冲破迷雾飞向远方,那是对和平的执着追求。而所有收入都化作了运往战乱地区的人道主义物资。一位曾亲历战火的老兵在留言簿上写下:"你的画让我相信,人类终将学会在伤口上种出玫瑰。"

三、大爱无疆界:赤子之心照亮东西

纽约皇后区那间社区画室的木门,三十年来每周末清晨都会准时转动。门轴转动的吱呀声,像是时光的低语,诉说着一段坚守的故事。张彤卫站在斑驳的画板前,教贫困学生握起画笔——从最初三个怯生生的墨西哥裔儿童,到如今二十多个族裔的上万人次学员,她总把毛笔与油画笔并排放在桌上,笑着说:"文化从不是单选题。"

曾有个来自叙利亚难民家庭的女孩,握着蜡笔的手一直在抖,眼中满是对未知的恐惧。当她画出第一朵向日葵时,黄色的花瓣如阳光般绽放,女孩突然哭了:"原来黑暗里真的能长出阳光。"这句童言,被张彤卫视作比任何奖杯都珍贵的加冕。她教孩子们画水墨山水,让他们在氤氲的墨色中感受东方的宁静;也教他们画印象派的星空,让他们在绚烂的色彩里释放内心的渴望。她告诉孩子们:"画笔能画出家乡的模样,也能画出远方的希望。"

而当祖国的土地遭遇震颤时,她的行动永远比心跳更快。2008年汶川地震,她在曼哈顿街头支起画板,三天三夜未合眼,眼中布满血丝却依旧坚定。将现场创作的三十幅画作义卖所得,全部换成帐篷与药品,跟着首批救援物资飞向西南,为受灾的同胞带去温暖;2020年疫情暴发,她振臂一呼,海外艺术家们从旧金山到波士顿,从洛杉矶到芝加哥迅速集结,"云端义拍"筹得的医疗物资,仅用72小时就叩响了武汉的城门,为抗疫一线送去力量。有记者追问她为何如此拼命,她指着画室墙上那幅褪色的中国地图:"我的根在这里,无论走多远,这片土地的每道褶皱都刻在我心里。"

四、巴黎之约:让和平之花在艺术之都绽放

马克龙总统的信函,为这段传奇添上了浓墨重彩的一笔。信中那句"期待在爱丽舍宫与你会面",不仅是对一位艺术家的礼遇,更是对中国文化影响力的无声致敬。在接受采访时,张彤卫的眼睛亮得像盛着星光:"明年底的巴黎画展,会是一场前所未有的'和平盛宴'——我要邀请中法艺术家共绘百米长卷,让长城的青砖与埃菲尔铁塔的钢铁在画中相拥,让京剧脸谱的绚丽与马赛曲的激昂在色彩里共舞。"

她特意提到要在拜会总统时现场创作肖像:"速写的速度,恰是和平需要的效率。"说这话时,她指尖的老茧在阳光下格外清晰——那是三十年握笔不辍的印记,是一位艺术家对世界最虔诚的叩问。

这让人想起她常挂在嘴边的话:"画笔比枪炮更有力量,因为它能在人心里种下种子。"从济南到纽约,从联合国大厅到爱丽舍宫,张彤卫的故事撕开了一个真理:所谓伟大,不过是平凡人把热爱与信念熬成了传奇。当明年巴黎的阳光洒在她的画布上时,那幅即将诞生的肖像里,定然不仅有总统的身影,更有中法人民并肩走向未来的坚定步履——那是艺术的终极力量,也是每个追光者都能抵达的远方。