国庆节前夕,中华吟诵广东中心秘书长、广东吟诵团常务副团长刘序老师专程赴沪采访上海音乐学院杨赛先生。杨先生自言,据族谱记载,出身弘农四知堂杨氏,是东汉名士杨震后裔。杨赛先生现为上海音乐学院研究员、博士生导师、兼任西安音乐学院教授、安徽艺术学院教授、四川音乐学院研究员,曾为上海音乐学院艺术学博士后、复旦大学中文系博士后、比利时根特大学艺术哲学学院博士后、香港中文大学高级访问学者。主要研究方向为中国音乐文学、中国音乐美学、中国音乐史学和艺术学理论。学术成就斐然,曾出版多部专著,包括《中国音乐文学》《先秦乐制史》《中国音乐美学原范畴研究》(中、英文版)和《任昉与南朝士风》等。主编《中国历代乐论选》《中华古谱诗词丛编》《中华古谱诗词精粹》《中华古谱诗词歌曲精选》《中华古谱诗词传承与整理》。主编、主创歌曲集《唱响中国梦》《唱响新时代》《听见新江南》《听见新长江》《听见新运河》《听见新雄安》等。主持了包括国家社科基金、国家艺术基金、国家出版基金在内的10项国家级课题以及教育部人文社科基金、中国博士后科学基金等多项省部级课题。荣获了多项省部级创作奖、研究奖和教学奖,并成功培养了300余名卓越的青年艺术人文创新型人才。主创歌曲80多首,整理了古谱诗词歌曲1000多首,主编教材20多册,发表论文100余篇。

(接中篇)杨赛先生阐释了古代音乐中道家哲学的含义,古诗词创作境界中的大音希声能够体现在谱曲创作和演唱中。他以李白《子夜吴歌》和王维《伊州歌》举例,进一步阐述了古代诗歌的艺术境界,大音希声所折射出的盛唐诗人身上光辉之德性。又以《阳光三叠》反复咏唱其调所摹绘出诗人对故土的眷恋之情,以小见大地反映了长安人对家乡的深情以及此情感如何感染吸引一带一路沿线的国家和人民。而这种家国情怀于抗疫期间在他的上海音乐学院主创团队身上也有充分的体现,最后他为传统古谱学习爱好者提出很好的建议。以下为访谈实录:

杨赛先生在上海音乐学院研究生《中国音乐文学》课堂(2024年10月29日)

刘序:您的评论比较尖锐,但确实一针见血。下一个问题,您在《中国音乐美学原范畴研究》中提到中国古代的音响资料现在正式文件中很少能看到,但是我们可以用民间音乐来进行参照。比如参照民俗学的研究方法,像日本和韩国这些汉文化圈的相关资料也可以进行比照。另一方面您也提到,把我们这边和西方音乐美学范畴也可以做一个平行的比较,这样更能清楚把握中国音乐美学的特征。对此我也有很深的体会和共鸣,对于吟诵的本质、意义,吟诵腔调的一些特点、流派以及它的表现形式,似乎也可做这种纵横式的比照。一方面随着新文化运动兴起,白话文的出现,西方话剧把现代朗诵带进国门,朗诵和吟诵可以做一个横向对比。而另一方面像有些吟诵文本和技法,在国内看不到,是否也可以借鉴日韩吟诵的影像资料和图书文献,做一个纵向对比。这方面能否也给我们讲讲。

杨赛先生:好的,我写《中国音乐美学原范畴研究》,那是在2006至2009年,距今有15年光景。现在想想有些问题当时看得并不够深刻,因为在这十五年中,我找到了《魏氏乐谱》、《碎金词谱》、《碎金续谱》和《九宫大成南北词宫谱》,中国古代音乐是有谱子的,只是以前我还看不懂,装作没看见。第二是以前这些谱子,我不敢唱,现在我们都能唱,可以唱。

杨赛先生在上海市委统战部同舟讲坛主讲

《传承红色经典、彰显城市精神》音乐党课(2021年10月15日)

刘序:但当时没有录音留声设备,今人仅依凭古谱如何能真实还原呢?

杨赛先生:您说得对。那么这些唱的人都是人唱的,不是机器唱的,所以你只要搞清楚《中国音乐文学》后面附录的《中西古今乐谱对照表》,节奏、旋律都是可以解读出来的。古谱诗词最重要的解码机是谁?是你自己。李白也是人,你也是人,人和人之间肯定能够解嘛。李白喝了酒唱歌,你喝了酒也是唱歌,李白求官失败很悲伤,你求官失败也是很悲伤。人的感情是相通的,更何况中国人能理解与同情中国人,古人跟今人的感情喜、怒、哀、乐、好、恶、惧是一样的,所以为什么要乐由中出,就是由情感出发。至于李白是讲四川方言还是湖北方言,还是西安方言,并没有太大关系,语言只是情感的一个载体,所以我们不需要用四川还是西安还是湖北的方言去朗诵和吟诵李白的诗歌,没必要的,你是什么语言就是什么语言,因为你只要把李白的情感搞清楚就可以了。李白到湖北他肯定也是讲湖北话,他到西安就讲西安话。他不可能是一口哈萨克斯坦语,吉尔吉斯斯坦语,不可能,他怎么活得下去(笑)。所以语音并不是问题,不是我们吟诵演唱的障碍,最大的问题是我们要把诗词的核心意义搞清楚。

西北工业大学《长安一片月——中华古谱诗词音乐会》,2019年4月17日

李白为什么写“长安一片月,万户捣衣声”,为什么李白写的《子夜吴歌》跟别人的《子夜吴歌》不一样?你看李白怎么写的?天上一句:“长安一片月”;地上一句:“万户捣衣声”;眼里一句:“长安一片月”;耳里一句:“万户捣衣声”。这里一句:“秋风吹不尽”;那里一句“总是玉关情”。“秋风吹不尽”,是触觉,“总是玉关情”,是幻觉。天上一句,地上一句,这里一句,那里一句,眼里一句,耳里一句,极大地拓宽了空间感,组合了各种感官。

杨赛先生参加中央音乐学院主办,音乐孔子学院办公室及国际中文教育(音乐)实践与研究基地承办的第六届“与世界分享中国音乐”国际论坛并作主旨发言(2023年12月28日)

刘序:我们学写古诗词没有几个达到这个境界。

杨赛先生:大部分人的天分很有限,只说李白是浪漫主义诗人,什么叫浪漫?这就是浪漫,天上来、地上去还不浪漫?这一句、那一句还不浪漫?天上到地上几万里,从玉门关到长安2800里,这么远,坐高铁都要10个小时,一般人写得了吗?写不了。李白想写的东西,想表达的东西都没有直接写出不。长安一片月,万户捣衣声什么意思?就是月亮照到长安城,渭、泾、沣、涝、潏、滈、浐、灞八水绕长安,青壮年妇女都端着盆到水旁边洗衣服。那么白天她们干什么?白天不能洗?白天当然可以洗。晚上睡不着嘛。为什么睡不着?老公不在嘛(笑)。所以长安的八条河里面流的不是水,流的是荷尔蒙。(笑)女人没有男人怎么睡得着。那么国家为什么要打这么大的仗?难道要把这么多人都派过去吗?这难道不是说唐朝版图扩得太大,打了无谓的仗,这么多女人为了国承担了家人离别的痛苦,晚上那么冷还去洗衣服,这不是荷尔蒙涨到了极致,谁会去干这事。

杨赛先生主编《中国历代乐论选》,华东师范大学出版社2015年版

李白一方面写了一个盛大的王朝,另外一方面写了温软的女人的心灵。他是以最弱势的群体最柔性的视角来看待最强大的国家,这不是道家才能办到吗?以弱见强,对不对?所以你看他选的视角多好,他写的诗歌多么人性化,他写的作品多么有普世价值。今天乌克兰不是这样吗?今天中东不是这样吗?这难道不对整个世界提出警醒吗?中国妇女有非常强大的家国担当,她没有骂天骂地,没有另嫁出走。她还在洗衣服。国家派男人去打仗,为什么要媳妇洗衣服。男人为国家打仗,为什么要媳妇寄衣服?妇女也是家国担当。李白把生命体验都写进去了。我们要理解一首伟大的诗词,一个伟大的诗人,词是最重要的因素。不管它配什么乐曲,你把这个词义搞清楚,乐曲一唱出来自然无比感人。我们到海外去搞演出,都要在前面加导聆,就是要把这个前因后果跟外国人讲清楚。外国人一听觉得很好。有人说中国古代的音乐不好听,怎么可能不好听?也有人说中国古代的音乐离时代很远。李白写的这个女人离你远吗?这个女人不就是在乌克兰,不就是在伊朗,不就是在加沙吗?这个女人到处都有,对不对?所以词义是所有音乐的根本。词义都搞反了,就无任何表现力可言。

杨赛先生在江苏省美术馆作《江南歌诗与江南文化》讲座(2018年8月17日)

刘序:这就是我们说的依义行调。

杨赛先生:是的,但依义行调何其难,我听了多少人的朗诵,包括一些电视台主持人,声音是很好,空间、时间、角色都搞反。根源在于人文知识的欠缺。

杨赛先生在西北师范大学作《先秦音乐文学》讲座(2025年9月4日)

刘序:您刚刚讲到音乐中所体现的道家哲学,我也一直有在思考《道德经》所说的大音希声,您在书中也提到了像老子他比较推崇自然的而非人为的这种美,那么您能诠释一下大音希声在古诗词谱曲创作演唱的境界是怎样一种境界,要怎样才能够达到或者接近这种境界呢?

杨赛先生:刚刚我已经举了李白的《子夜吴歌·秋歌》的例子,下面我再举一个王维的《伊州歌》的例子,你就知道我们古代的诗词是怎么样做到大音希声的。“清风明月苦相思,荡子从戎十载馀。征人去日殷勤嘱,归雁来时数附书。”这是一个长安的女子写的。在什么时候?在秋天,清风明月,别人团圆,我独离居。独离居了多久?“荡子从戎十载余”,丈夫10多年没有回来。“征人去日殷勤嘱”,去当兵的时候怎么跟我说“归雁来时数附书”,每到大雁南飞的时候我就给家寄信。结果这个家伙并没有寄信,也没有寄钱,也有没有牺牲。因为她没收到抚恤金。(笑)这歌叫《伊州歌》,男人去了新疆哈密,替唐明皇守边去了。女子留守长安。王维写出了女子复杂的心境。女子恨荡子十年都不归家。女子爱他是国家站岗。这女子又有担当,又善良,又上进,又无奈,她为国家能做的就这么多,十几年连音信都没有。这个就是大音希声。

杨赛先生在武汉音乐学院分享古谱诗词研究(2018年12月27日)

刘序:如要演唱这首词该怎么表达出这种情感?

杨赛先生:(唱)“清风/明月/苦/相思,荡子/从戎/十载/馀。征人/去日/殷勤/嘱,归雁/来时/数/附书。”《伊州歌》是唐代大曲里面的一首,应该是一整个大曲,一个大曲里面设计了很多个套曲。套曲里面设计了很多形象。这些形象加起来就是大唐王朝的一个缩影。我们对一个中国人的高评价,难道不是这几条评语吗?所以这个就是大音希声,音乐并不是要全面系统繁杂地表达社会的现象。音乐是拣取一个非常典型的声音形象,通过这个声音形象来代表整个时代人的身上的光辉的德性。

刘序:这和西方交响乐和歌剧中的史诗性表达所体现的多乐章、多形式的宏大叙事结构有很大区别。

杨赛先生:是的,有很大的区别。我们中国人的诗都是这样的,所以王维拣起了《伊州歌》作为大唐现象的代表,当然他也写了唐明皇在大明宫开宴会的情景《和贾舍人早朝大明宫之作》,也有这样的旋律留在《魏氏乐谱》里,但是《伊州歌》的旋律更动人,更有持久的朴实的意义。

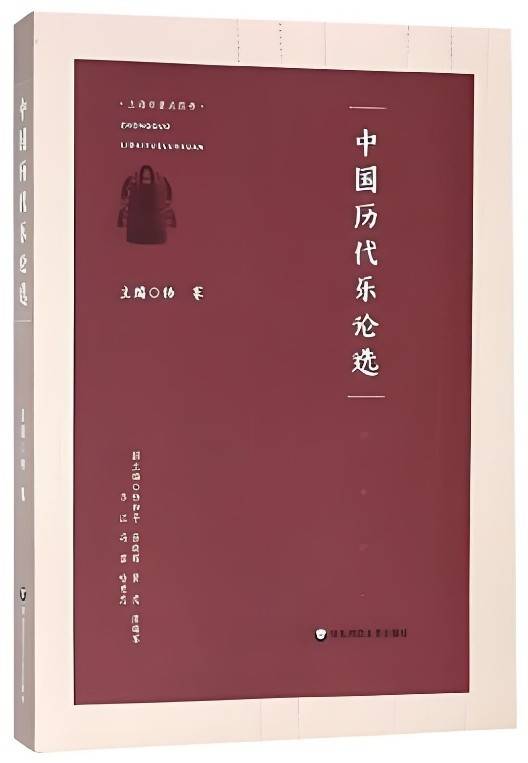

刘序:您能从古谱词曲编排的角度赏析下《阳关三叠》吗?

杨赛先生:《阳光三叠》是作为秦王破阵乐的大乐舞的一个开场曲,是讲唐明皇在公元700年左右征服了东西突厥,被称为天可汗,于是他要做一个舞乐来表现自己的赫赫武功。王维被授予太乐丞,负责写歌词。王维写自己的一个朋友,姓元,叫什么名字不知道,排行老二。王维送他去阳关以西,替大唐镇守边关。唐代人是很讲感情的。朋友们在长安城边上渭城,租了一个大的贵宾室,然后火点上,酒温上,舞跳上,诗写上,话说上,一天一晚送别,这些内容都没有写到诗里。第二天把门一打开,“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”,从这一刻开始写。“劝君更尽一杯酒”,昨天晚上喝了一晚上酒,再喝最后一杯。为什么喝这杯酒?不是由于这个酒好,也不是因为去了边关可以赚钱、升官,而是因为“西出阳关无故人”,没有我们这些朋友了。你有酒,没有了朋友,升官发财,不算什么,朋友不谈这些俗事。

《魏氏乐谱》卷一收《阳关曲》

他把元二的乡愁深深地留在了长安。朋友们都在长安,他不会想到西域去娶妻、生子、发财。他是长安人,有浓厚的家国情怀。所以这样的感情,对整个丝绸之路上的国家来说,都充满了吸引力。一带一路上的人像蜜蜂一样地涌到长安。长安一下子成为国际化大都市。长安最吸引人的地方是什么?是浓浓的人情味,对故土,对乡土,对文化的认同感和归属感。王维借送别推开了盛唐的大门,堪称绝好的诗歌。一人一时一地一事,集中地表现盛世。去西域要走3600里路,每天如果走30里都要走上120天,也可能就死在路途。所以这一刻很可能就是生离死别,悲莫悲兮生别离,必须要写首诗歌。你看他写的多好,以小见大,把整个盛唐的剪影都写了进去,没有谁能够超过他。

杨赛著《先秦乐制史》,上海音乐学院出版社2023年版

刘序:先秦礼乐制度是中华礼乐文明探源工程的重要组成部分。您在《先秦乐制史》中探讨了先秦音乐制度的起源与发展。本书获2022年度国家出版基金项目资助,入选国家社科基金中华学术外译推荐选题,获得上海市哲学社会科学奖二等奖。您能谈下这本书的编写初衷吗,研究先秦的礼乐体系与诗乐体系对今天又有什么意义?

杨赛先生:研究中国音乐制度起源、传承、发展的历史,剖析与重构中国听觉制度体系,是我的学术宿愿。20年前,我随陈戍国老师学习《中国礼制史》时,就结下了这个学缘。受到陈老师学术的影响,我对中国音乐制度史特别关注。中国乐制史并不受音乐学界重视,研究水平与中国礼制史还有很大差距。沈文倬先生说:“吾中华民族素以礼义之邦自立于世界民族之林。惜吾礼义大邦之礼制史,还未曾有。”陈老师所著《中国礼制史》洋洋六卷,弥补了这一学术空白。然而,自古以来,礼与乐通常并提,是人类文明永恒的论题,凡用礼必须用乐,用乐必须合礼,乐制研究必须加强。陈老师说:“只就礼与乐的关系作了一些引证,到于构成礼乐本身的各成分的研究,有待专门之家为之。”李纯一先生提出:“必须建立新的中国古代音乐史学体系。”这个体系包括既包括史料、理论、方法的重建,也包括通史、断代史、专门史的撰写。我想写一部《中国乐制史》,以国家音乐制度的制定、执行作为主线,把历代音乐实践与音乐理论系联起来。马端临《文献通考·自序》说:“典章经制,实相因者也,殷因夏,周因殷,继周者之损益,百世可知,圣人盖已预言之矣。”我们可以梳理出自黄帝到清代历代音乐制度相因相革的发展历程,丰富和完善中国音乐史学体系,是有非常大帮助的。

杨赛先生参加上海大学主办的“诗词共美 山海同吟”2024全球中华诗词吟诵大会(2024年11月17日)

刘序:最后一个问题,上海大学从2017年开始举办首届古典诗词吟诵大会,至今已历九届。您多次受邀担任评委老师。在您看来,学习一定的现代乐理和古谱知识对吟诵教学和吟诵展演有什么帮助,对于初学者您有什么推荐?

杨赛先生:吟诵要惜声如金,努力表现声外之义。歌诗大都短小精悍,“意有余而约以尽之”,用词绝无枝蔓,往往有秀句,吟诵要表现多重意蕴。张炎说令曲和绝句都很难写:“不过十数句,一句一字闲不得。末句最当留意,有有余不尽之意始佳。”吟诵要通过有意味的形式传达弦外之音,要以秀句为着力点,层层铺垫,节节升华,有隐有秀,努力做到“义生文外,秘响旁通,伏采潜发”。如果不在意境上下足功夫,就会故使人觉得无言外之味,弦外之响,不能算第一流的作者与吟诵。李煜、欧阳修、范仲淹、苏轼一系的的士大夫词,集中体现了中国士大夫思想自由、精神独立,不卑不亢的人格。这也是歌诗滋味、韵味的一部分,深远影响着接受者的思想、价值与行为,具有历久弥新的艺术张力。意在言外,音有尽而意无穷的审美效果则应成为吟诵的追求目标。

吟诵要善于造境,将诗词中的虚拟空间、第二世界,努力表现出来,使听者产生身临其境的感觉。吟诵主要使用形象思维和艺术思维,构建情态、声音和节奏,触发观众产生情感共鸣。意境既要合乎自然,又要充满德性的光辉。吟诵需要高超的声乐技巧,才能把歌诗唱出韵味来。吟诵要处理好局部与整体的关系,既要细腻表现词感,又要让乐句、乐段都承接自如,不显雕琢,浑然天成,注意轻重、缓急、强弱、顿挫、转折、吞吐、收放、跌宕等,音色要丰富,行腔要自如。吟诵要不断提升学术和文化修养,提高对人和事深透的观察力,虚心学习音乐的历史、地理环境、语言、习俗,把握作品中的思想感情,分析调式、旋律、风格、技巧,在吸收基础上的创新,运用准确、扎实、成熟的声音技术,把歌诗表现得韵味无穷。

吟诵是文人审美的结晶,以听觉为呈现。“诗为乐心”,所有人声和器声都要以诗义为依据。吟诵将汉语言的声音和意义充分融合,追求语感、情感、乐感、美感的完美统一,体现了中国式审美情趣,具有极高的人文价值。我们要将歌诗的整理与阐释、译介与编配、创作与表演、教育与交流结合起来,将教学、科研、创作、表演与社会服务结合起来。吟诵经过创造性转换化后,重构中国听觉审美体系。文化有根,吟诵有魂,既要有文化底气,又要接生活的地气,增强中华文化的自信心和凝聚力。

笔者与杨赛先生及其博士、硕士研究生合影

手机版

手机版 |

头条资讯

|

头条资讯