讲到茶,在中国有几千年的历史,在三皇五帝时代,《神农本草经》记载,“神农尝百草,日遇七十二毒,得茶而解之。”从那时开始,已经对茶极为重视,商末时代,巴国把茶作为贡品献给周武王;魏晋南北朝将茶商品化,南宋时期,茶传入了日本,朝鲜。

茶称之“道”也从唐朝开始,从历史资料看,“茶道”一词,最早出自唐代,诗僧皎然《饮茶歌诮崔石使君》诗云:“越人遗我剡溪茗,采得金牙爨金鼎。素瓷雪色缥沫香,何似诸仙琼蕊浆。一饮涤昏寐,情来朗爽满天地。再饮清我神,忽如飞雨洒轻尘。饮便得道,何须苦心破烦恼。”这是唐代僧人对剡溪茶写照,剡溪是地名,今在浙江嵊州。有机会可品一品剡溪茶。同时,也自然会联想到茶的公案,赵州和尚“喝茶去”。至今难有人参透此公案究竟在讲什么?今天也一起聊聊“禅茶一味”的话题。

茶是通过品茶活动来表现一定的礼节、人品、意境、美学观点和精神思想的一种行为艺术。它是茶艺与精神的结合,并通过茶艺表现精神,从而让灵性得以升华,归于本源。茶兴于中国唐代,盛于宋、明代,衰于清代。中国茶的主要内容讲究五境之美,即茶叶、茶水、火候、茶具、环境,同时配以情绪等条件,以求“味”和“心”的最高享受。被称为美学宗教,以和、敬、清、寂为基本精神的日本茶道,则是继承唐宋遗风。

茶道有一定的遵遁法则。唐代为克服九难,即造、别、器、火、水、炙、末、煮、饮。宋代为三点与三不点品茶,“三点”为新茶、甘泉、洁器为一,天气好为一,风流儒雅、气味相投的佳客为一;反之,是为“三不点”。明代为十三宜与七禁忌等等。今就不探讨识茶,鉴茶,品茶,沏茶,赏茶,闻茶等茶艺上的外相,着重探讨内在喝茶何谓称得上“禅茶一味”?也就是说着白一点,喝茶如何见性开悟?“茶”称得上“道”字,并非什么东西称得上“道”的,道是规律,是真理,是与本源相合的实相,是常人难以理解,也是不可思议,难以言表的。今以此话题一起共同探讨,共同学习,共同提升。

我们直奔主题,喝茶如何与本源相连,达到天人合一,我们首先要了解茶的作用,为什么茶能起到与本源合一?然后我们再来探讨与本源合一的机理是什么?其实,无非是二十五圣圆通法门与其中之一契入罢了。

我们知道二十五圣成就,无非是六根(眼、耳、鼻、舌、身、意);六识(眼识,耳识,鼻识,舌识,身识,意识);六尘(色、声、香、味、触、法)这十八界,再加地,水,火,风,空,根,识这七大,共二十五而证圆通,归于本源。

我们可以用继承唐宋遗风的日本茶道为例:讲的是“和、敬、清、寂”。我们首先来探讨“和”字,这个和是讲和谐,平衡,共容,让身体的五脏达到和谐,共容,平衡,才能与道合真。当达不到五脏平衡,气机跟不上,悟道不得力。只有五脏平衡,这朵花才能正常开放。所以,身体是以借(假)修真的工具,身体与心相连,与五情也相连,身体五脏平衡,心情自然愉悦;反之,五脏失衡,五情失衡,喜、怒、恐、悲、思失衡,心情自然被念头这个拦路虎障碍住了,难以入道;所以,身体是悟道工具,切莫怠慢身体。

好!我们进一步来分析茶,茶的品种很多,分五色,红,黄,绿,白,黑。《黄帝内经》指出:绿色属木,是肝之色;红色属火,是心之色;黄色属土,是脾之色;白色属金,是肺之色;黑色属水,是肾之色。也就是说根据个人体质适合自己喝什么样的茶才能共容,共和,有的人喝绿茶对他有感觉,有的人不适合喝绿茶,一喝会二、三个晚上不能睡觉,到第三四天无精打采。喝茶是让体内的失衡点填补上,从而达到平衡,和谐,相容。

相容,平衡才是喝茶近道之理,如不相容,反而失衡,最贵的茶反而适得其反;有句话叫:“黄金虽好,放眼遭殃”。还有一层面能近道:就是喝茶的水温,水温为热,进入体内,一热升阳,人的思想意识自然会往阳性,正面,积极,乐观方面走。会让消极,自私,嫉妒,傲慢这内心的这遍黑森林自然消融。

为什么会这样?因为人是感性的,有境生情,有感转识,这个“境”是指外境与内境。我们听过“运动无国界”这句话吧?这句话是讲,人一旦运动开,人的思想意识往积极,乐观方向走,也就是升阳,一旦升到阳性层面,就是道体太极图的白半球层面增加,这层面一增加,自然与本源接近,每个人的本源是纯阳体,本源每个人相同,按佛家讲,每个人有佛性,这个佛性就是本源,就是如来。一运动升阳,阳性近道,近道得同,是这个"同"就产生了无国界,“同”自然也为“和”。

好!再回到主题,所以从体感上入道,也就是从六根(眼、耳、鼻、舌、身、意)中身根入道,再加茶本身提神醒脑作用,很快进入第二阶段“敬”;为什么会产生敬?这个敬就是敬畏,就是对待事物的一种态度,当人的身体五行一旦平衡,像如一张四脚桌子,三脚着地,一脚悬地,给悬地的桌脚一填补,自然平衡,五脏自然运化和谐;温度高于人体热量,一入体内,热为阳,阳性一升发;同时茶本身能解毒提神醒脑作用,很快会把阴性,负面信息消融,阳性升华,一旦负面信息消融,人就进入正面能量状态,正能量即是“道”的层面,道家修行讲的是去阴增阳,阴性减弱,太极图的阳性自然增大;阴性减退,阳性增大,自然近道矣。如佛家层面,身感一热,一提神,就达到心感法喜,一旦法喜,大脑的过去心,现在心,未来心自然不得,三心不得,时放当下,近于“定”的层面;三心不得,如按现在语讲叫能量不流失,能量不流失,“定”中生“慧”,“慧”即是“爱”,大爱自然产生。

大爱是无边,天地万物皆是爱的化生,所以天地灵气自然近矣,所以这种“敬”畏之心自然显发。再加饮数杯加强,有“敬”产生“净”,这个“净”就是清净心,这个清净心已近于无欲无求,身畅体通,法喜使然,这层面如有禅语或悟境相洽,或棒或呵,很快达到“寂”,这个寂就是悟道,也就是明心见性,“能”与“所”脱落。所以"禅茶一味"这句话一点不夸张,这才是真正的茶道契机与理路。

我们再来参赵州和尚“喝茶去的公案,”赵州和尚是我国唐代高僧,法名从谂,他住世120岁,可谓长寿的高僧。他晚年的时候,常住赵州观音院,各地前来参访这位高僧大德的僧人不断。一次,他问一位新来的僧人:“你到过这儿吗?”新来的僧人恭敬地回答:“到过。”赵州和尚平静地说: “吃茶去。”这位新僧人默默地退下去了。赵州和尚又问另一个僧人:“你到过这儿吗?”这位僧人凹答说:“没到过。”赵州和尚同样说了句:“吃茶去。”

在场的院主非常疑惑,事后请教说:“和尚,为什么到过和不曾到过,都喝茶去呢?”“院主”赵州和尚冷不丁说了一声令下,院主下意识地应答,赵州和尚仍旧说:“吃茶去。”这则公案究竟在讲什么?从唐朝之至,难有人参透这句话的本意,不管是网上,还是视频等等,难有人明白此意,今天就以此公案一起共同探讨,共同学习。

赵州和尚为什么问来过的和尚,“你到过这儿吗?”这并不是真正的问,是通过法语问,来考验你的境界如何?难道赵州和尚真的不知道那几位僧人来过还是没有来过吗?不一定。赵州和尚不管是知道还是不知道,以前来过还是没有过来,问的意思是法语的考验,问这和尚懂不懂禅法。这是问的关键所在,为了让大家更加明白,更加透彻,我问大家一个问题,请问白糖甜不甜?大家一定会回答“甜”。

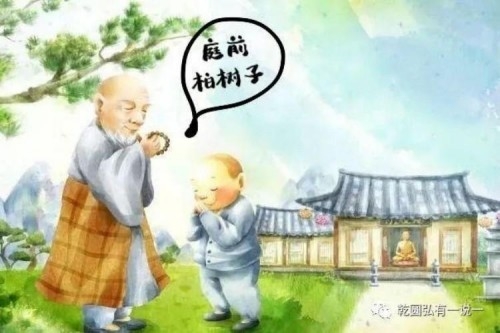

为什么会回答“甜”?因为你们通过过去的记忆回答,在人的大脑记忆思维中,糖就是甜的,这个没有错。但禅是“当下”。是三心不得,过去心不得,未来心不得,现在心不得。如答“甜”字,自然你得过去心了,答过去心,你自然不如法,自然不合道,不合道的回答,只好让来者“喝茶去”,让他再去做功课,再去悟道的本体。道的本体是“当下”,当下是过去心不得,现在心不得,未来心不得,才是“当下”,请问当下嘴里甜吗?当下嘴里肯定不甜。 为什么不甜?因为当下糖不在嘴里,自然不会甜,这样能否明白?为了让大家更听得明白,再讲一公案:有一学僧前来拜谒沩山灵祜禅师,学僧问沩山:“如何是祖师西来意?”沩山不回答问题,反而对来人说:“把禅床给我搬过来”。话音刚落,有学僧起立发问:“请问师父,如何是祖师西来意呢?”赵州禅师在场,马上抬头,仰望着风中摇拽的古柏,意味深长地回答道:“庭前柏树子。”学僧又问道:“师父,你不要用境界开示来人。你还是请你明确告诉,如何是祖师西来意呢?”赵州道:“好吧,我不用境界开示,我会明确告诉你。”学僧追问:“如何是祖师西来意?”赵州正色,朗声答言,“庭前柏树子!”

从这个公案我们再来分析一下:学僧是问过去的事,但赵州禅师不给他回答过去的事,而是启发对方,不要把过去心执着不放,让他过去心不可得,只有当下才是道的根源,但学僧还是执着于过去心;赵州和尚的师父沩山禅师也是启发他,不要放过去心,而放当下心,当下就是“把禅床给我搬过来”。这学僧还是不明白。人为什么苦?因为三心所得,过去心一得,后悔来了;末来心一得,恐惧来了;现在心一得,烦恼来了;后悔,恐惧,烦恼都是苦,学佛是“离苦得乐”,三心得,能得乐吗?

肯定不能,只有当下心,才法喜充满,与本源相连。赵州和尚回答“庭前柏树子”,意思是告诉学僧,我当下只看到寺院庭前的柏树子,不去追遂过去心。但学僧还是抱着固执己见,要找这句话的内涵,有何意义?在禅话中,“开口便错,动念即乖”,我章老师今天讲也是“落草”,如不落草,如何引领大家,只有引领出来,与本源相连,个人才得以回归,家庭才安居乐业,企业才创新发展,社会才安定和谐,国家才国泰民安,世界才能大同。不管你现在有没有听进去,至少种了种子,等机缘成熟,有一天能与所脱落,心光顿发,一起共同引领大家,同归本源。

“喝茶去”的公案,赵州问刚来僧人:“你到过这儿吗?”对方用过去心回答,自然不如法。因为“来过”与“没有来过”都是过去心,这样大家听得明白吗?那为什么叫院主也喝茶去?因为院主不懂禅法,自然叫院主也喝茶去。

喝茶就是让他做功课,再去悟道去,再去实修。因为这三个人个个不如法,前二个用过去心回答,把过去心挂在心头,何来出离?因为说来过与不过来已经落一边了,落一边不是道,道是“不二”,脱离对立。说来过与不来过都落一边,落一边为阴阳二元对立里面,自然不符合道了,所以,赵州禅师叫这二位喝茶去。那院主为什么也让他“喝茶去”,因为院主看不明白,也不懂禅的法语,自然与道远矣,没有放当下心,自然让他也喝茶去。只有把握当下,识自本心,见自本性,不起妄缘,无心无为,天人师,佛!

今就此搁笔,最后一偈与大家共勉:

大千繁花风和丽,

攀缘论理循中转;

时放当下方是真,

回家和合才有门。

——元归——

手机版

手机版 |

中华人物

|

中华人物